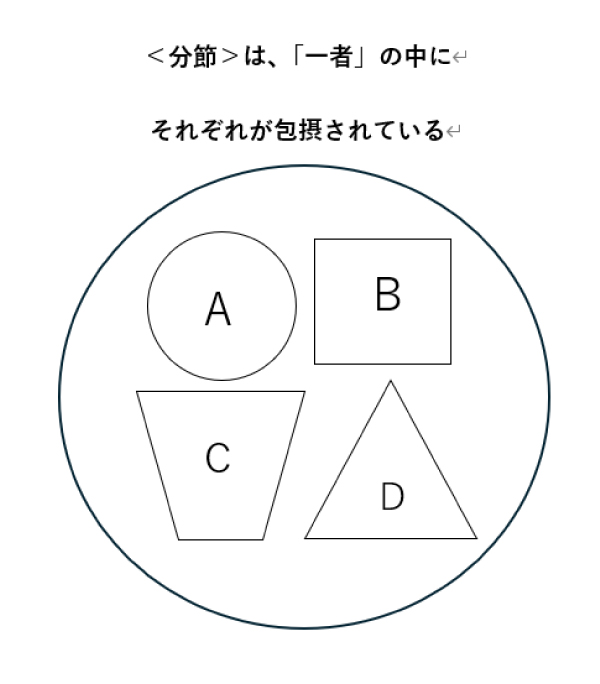

分節は分割とまぎらわしいので、混同されるおそれなきにしもあらずですが、とにかくここで私は術語的に、分節を分割とはまったく違う特殊な形而上学的・存在論的事態を指す言葉として使います。例えば「一者」がA・B・C・Dに自己分割すると申しますと、それは、全体としての「一者」が四つの部分に分かれて別々のものになるという意味ですが、自己分節の場合には、「一者」が四部分に分かれるのではなく、AもBもCもDも、それぞれが「一者」そのものの、四つの違った現れ方、四つの限定的形象形態である、という意味。その意味では、一々の事物事象がいずれも絶対的無分節者の言語的自己分節なのです。

井筒俊彦さんの『意識と本質』の「対話と非対話~禅問答についての一考察」を取り上げ、コーチングを語る12回目です。

1977年にイランのテヘランで開催されたシンポジウムに登壇された井筒さんによる英語講演なのですが、同書には、井筒さん自ら日本語に翻訳した内容(32ページ)として収められています。引用は、講演のクライマックスともいえる24ページ目に登場する語りです。

この引用の前で井筒さんは、次のように「禅」を捉えています。

禅の立場から見てここで一番大切なことは、経験的多数者界の存在者の一つ一つがどれも、「一者」がそっくりそのまま自己を顕現した姿として覚知されるという点にあります。

言葉の使い方というのは、実に微妙ですね。ここまで井筒さんは「分節」という表現を多頻度に用いています。これでもか…と感じてしまうほどの「徹底度」をもって。ですから、

「分節」という表現は、禅の「一者」を語る上で欠くことのできない最重要キーワードであると、筆者は受けとめました。ただ「分節」という二字熟語は、日常ではまず使われない言葉であり、なんとなくわかったような(わからないような)理解に留まっていたのですね。

他方、「分割」は日常会話でも違和感なく使われています。井筒さんは、一見、類似しているが「分割」ではない「分節」の深いところの字義を、ここで明らかにしてくれました。もやもやが晴れたことで、これまで抱えていたストレスから筆者は解放されています(笑)。

つまり<分割>を用いると、そもそも「一者」という概念は存在しなくなる。A・B・C・Dは、バラバラの状態で拡散している。

他方<分節>は、「一者」の内部にA・B・C・Dが包摂された状態で、居場所を得て収まっている。

そのように理解しました。図表にするこのようなイメージでしょうか。

続く井筒さんの言葉を引用して、次回につなげることにします。

この微妙な事態を指示するために、禅はよく「われ山を見、山われを見る」というような言表を用います。「無」の現象的皮層において私と山とが、互いに他を排除しつつしかも互いに浸透し合う形而上的事態を言い表そうとしたものであります。私と山が互いに浸透し合うのは両者が共に「一者」の自己提示として根本的には同じひとつのものであるからです。

コーチング情報局を運営する株式会社コーチビジネス研究所では、企業を対象としたコーチング研修、ビジネスパーソンを対象としたビジネスコーチング、個人の方を対象としたライフコーチングを提供しております。その他、コーチングを学びたい方のためのコーチングスクールの運営、経営者やビジネスリーダー向けにセミナーを開催しています。興味や関心がございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。

This article was written in Japanese and converted into English using a translation tool. We hope you will forgive us for any inadequacies.

Coach Business Laboratory, Inc., which operates the Coaching Information Bureau, provides coaching training for companies, business coaching for business people, and life coaching for individuals. In addition, we operate a coaching school for those who want to learn coaching and hold seminars for executives and business leaders. If you are interested or have any questions, please feel free to contact us for further information and consultation.